De drôles d’agents de la propagande pour le reboisement

Reboiser pour éviter les inondations en montagne, au XIXe siècle, cette idée doit être diffusée et défendue face aux habitants utilisant les pâturages. Un effort important de propagande va alors être mis en place en utilisant une profession qui s’implante partout : les instituteurs et institutrices.

Les ingénieurs de l’École nationale des eaux et forêts, à la suite d’Alexandre Surell, sont persuadés que le reboisement est LA solution pour atténuer les inondations qui touchent les Alpes et les Pyrénées au début du XIXe et qui marquent le grand public.

Le reboisement des terrains autour des torrents fut prôné et inscrit dans la loi de 1860. Mais c’est surtout à partir de la loi du 4 avril 1882, que les services de la Restauration des Terrains en Montagne (RTM) (re)lancent les opérations de reboisement des Alpes et Pyrénées.

Mais reboiser ce qui était des pâturages va à l’encontre des pratiques pastorales locales. Pour convaincre les sceptiques ou les opposants - parfois violents -, une stratégie de communication développée autour d’une propagande est mise en place. Elle va prendre de l’ampleur dans les années 1890-1900.

« Les meneurs, écrit en 1901 l'inspecteur des Forêts Vincent, sont en général des gens influents qui demeurent par parti-pris ennemis irréductibles du reboisement. Propriétaires de pâturages, sinon d'importants troupeaux, qui éprouvent de jour en jour plus de difficulté à se nourrir sur des pâtures dégradées, ils sont responsables à plus d'un titre de ce pénible état de choses ». (Déboisements et reboisements dans les Alpes-Maritimes. A. Dugelay, revue de géographie alpine, tome 31 n°1 1943 pp 87-118)

"M. de Coincy examine ce qu'a été jusqu'ici l'action persuasive et l'orientation qu'il y aurait lieu de lui donner. Cette orientation c'est la propagande et les leçons de choses. La propagande par enseignement : cours sylvopastoraux dans les écoles normales, création d'herbiers dans ces mêmes écoles, promenades explicatives, distribution de petits traités aux instituteurs ; cours de géographie forestière dans les lycées et collèges ; inscription de l'étude du Code forestier dans le programme de la licence en droit. La propagande encore par les conférences publiques, la presse, etc." (Revue des eaux et forêts 1906, p.490)

Un relais local est identifié comme un agent important, indispensable à l’éducation des habitants de ces villages : l’instituteur et l’institutrice.

Avec l’école primaire obligatoire et gratuite (1882), il est possible de toucher les enfants des zones à reboiser et donc leurs parents. Il s’agit donc de former d’abord les élèves instituteurs et institutrices, les « hussards noirs de la république »

Tournée sylvicole de l'École Normale d'institutrices de Chambéry dans les forêts de Saint Hugon. Paul Mougin, 1909 (photo n°73-2722)

Ils vont recevoir des leçons, assister à des conférences et faire des visites avec des forestiers postés dans les départements concernés.

Déjà, dans bon nombre d'Écoles normales, un agent forestier est chargé de donner une instruction forestière aux élèves instituteurs. Cette intervention des forestiers produit toujours d'excellents résultats, à condition qu'ils sachent se borner à des généralités, à des principes très simples, et qu'ils n'aient pas la prétention d'enseigner en quelques leçons la sylviculture et l’aménagement. Des notions sommaires pareilles à celles que contient l'ouvrage de M. (Pierre) Buffault nous semblent devoir être tout au moins le préambule indispensable de l'instruction forestière organisée dans les Écoles normales d'instituteurs. (Revue des eaux et forêts 1906, p.210)

« [les conférences de 1906] ont traité de la corrélation intime qui existe entre l'historique de la forêt et l'histoire des peuples, des rapports de la forêt avec le climat, le régime des eaux, l'économie publique et sociale, de son traitement en futaie et taillis ; puis au point de vue pastoral, des conséquences du déboisement et des abus de pâturage, des moyens d'y remédier, des procédés d'amélioration des pâturages dans les pays de montagne, de la restauration des parcours communaux ou particuliers ; puis encore du rôle éducateur de l'instituteur et des sociétés forestières et pastorales, de l'organisation des fêtes de l'arbre, etc. » (Rapports et délibérations / conseil général de la haute Savoie, 1907 p.26 – 27)

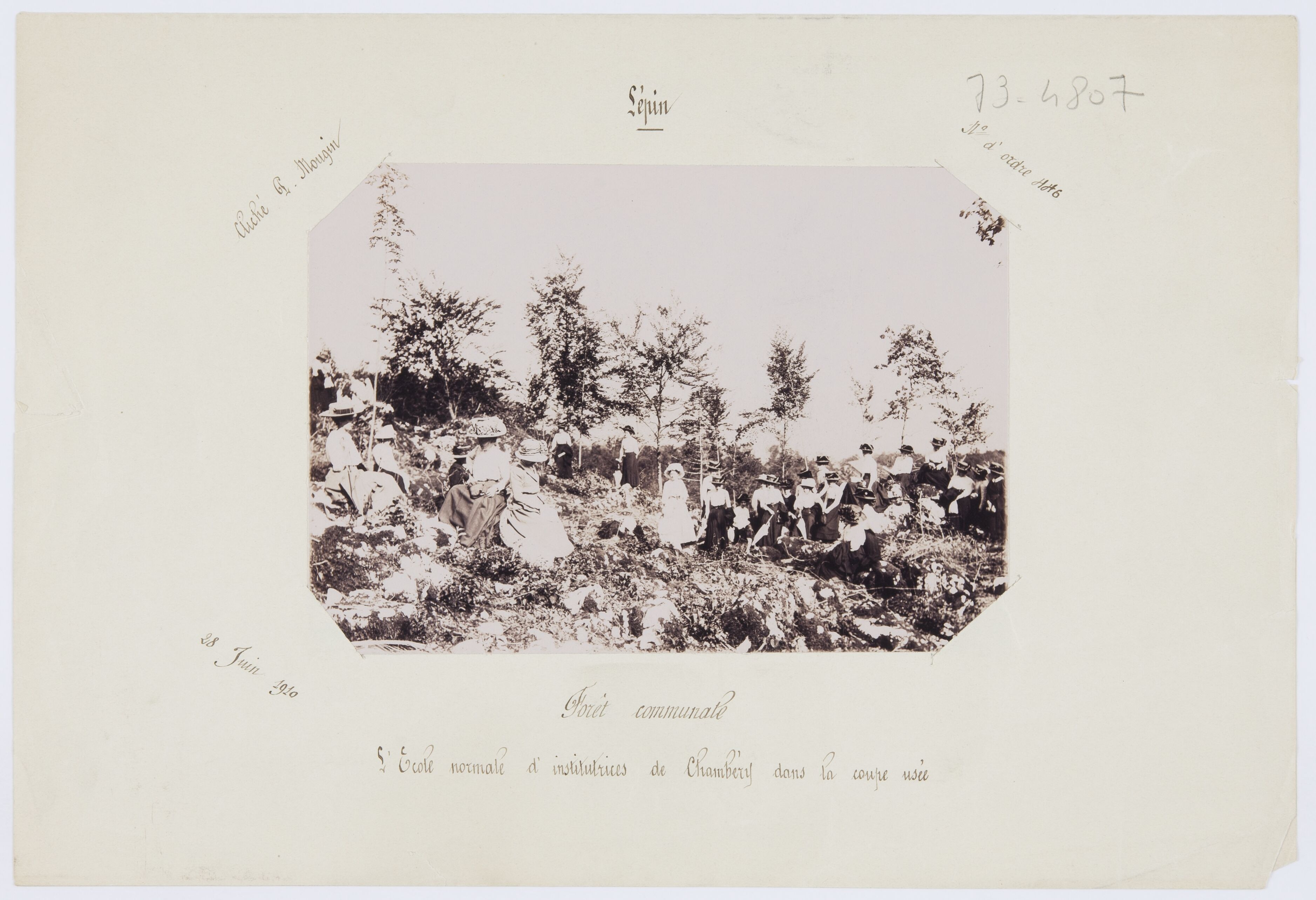

Forêt communale. L'école normale d'institutrices de Chambéry dans la coupe usée. Paul Mougin, 1910 (photo 73-4807)

À la fin des années 1920, ce sont plus de vingt écoles normales qui fournissent des cours de sylviculture aux futurs enseignants. S’ils ne sont qu’un maillon de la politique de propagande pour le reboisement, ils ont l’autorité morale et locale qui manquent souvent aux agents des eaux et forêts pour convaincre les populations. Ils participent à leur échelle à l’application d’une politique qui aura mis des décennies à s’imposer.

Sources bibliographiques

A Dugelay (1943) Déboisements et reboisements dans les Alpes-Maritimes. Revue de géographie alpine, tome 31, n°1, pp 87-118.

Revue des eaux et forêts 1906, p.210.

Revue des eaux et forêts 1906, p.490.

Rapports et délibérations / conseil général de la Haute Savoie, 1907 p.26 – 27.

Le Chêne, numéro du 1er et 2e trimestre, 1928

Texte rédigé par Pascale Hénaut (INRAE-DipSO)

Pour citer ce document : Focus Agate : De drôles d’agents de la propagande pour le reboisement, Pascale Hénaut (INRAE-DipSO), février 2025. https://agate.inrae.fr/agate/fr/content/focus

Illustrations

Le bandeau et la vignette ont été réalisés à partir d'une photographie "73-3562 : L'école normale d'institutrices de Chambéry sur le barrage de dérivation (torrent Morel). Paul Mougin 1910"