Moins de moutons, plus de fruitières

À la fin du XIXe siècle, la politique de restauration des terrains en montagne impose le reboisement des parcours traditionnels, ce qui implique l’expropriation des paysans et leur interdit d’y faire pâturer leurs moutons et chèvres. Face à cette conjoncture défavorable pour les habitants des montagnes, certains forestiers les poussent à développer l’élevage bovin qui permet de fabriquer du beurre et du fromage, des produits transformés qui assurent de meilleurs revenus.

« La vache laitière fait la montagne prospère. La chèvre ou le mouton la ruine »

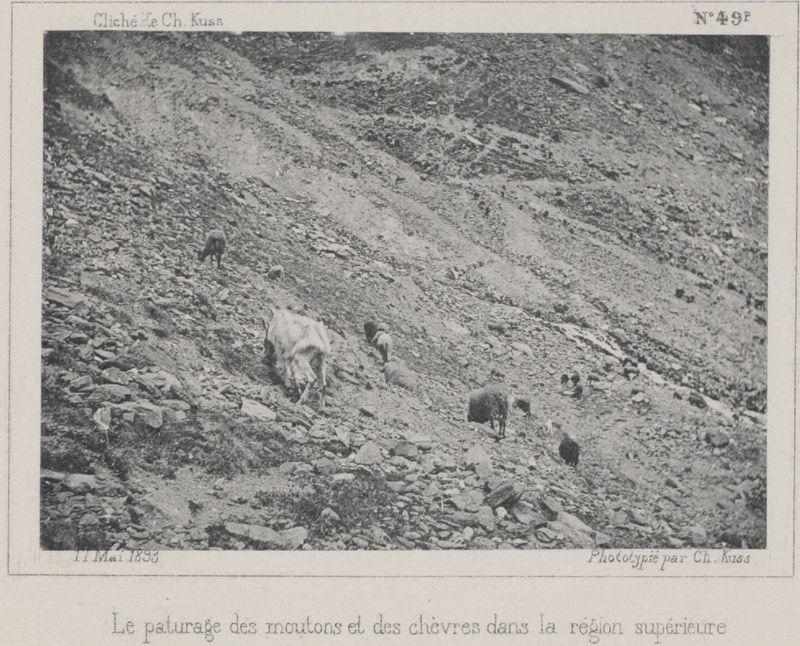

Les politiques successives de reboisement, portées par les services de la restauration des terrains en montagne (RTM) ont eu, à partir de 1860, une incidence importante sur les zones de pâturage. Il fallait exclure les troupeaux de moutons et de chèvres des zones à reboiser pour empêcher les animaux d’abîmer les jeunes plants d’arbres. Les sources de revenus des montagnards les plus pauvres, pâturant sur les terrains communaux, étaient donc menacées.

Torrent de la Grollaz. Le pâturage des moutons et des chèvres dans la région supérieure. Charles Kuss. 1893

Les mesures édictées visent des « populations pauvres qui vivent sous un climat très rude, et pour lesquelles toute entrave au parcours du bétail, leur unique industrie, paraît intolérable », comme le note Guyot dans son Cours de Droit forestier.

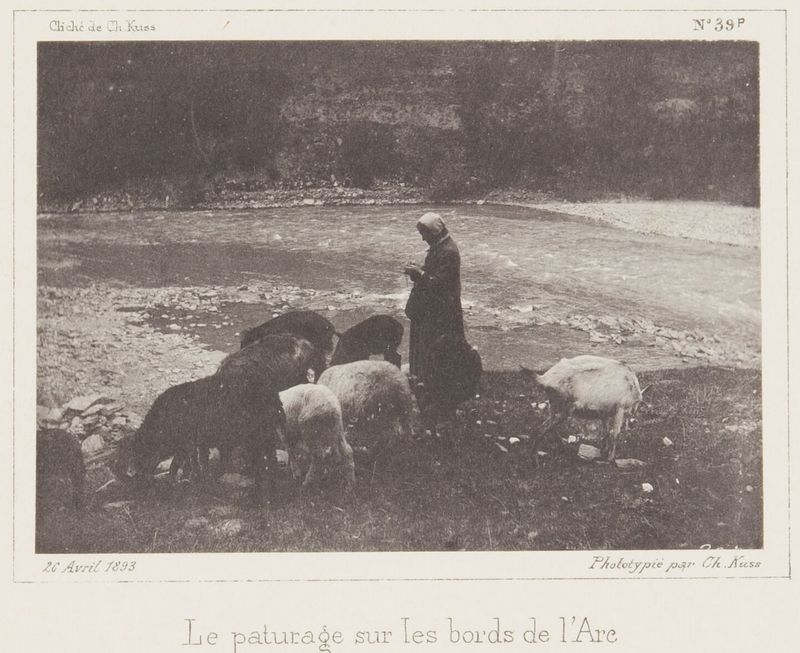

Le pâturage sur les bords de l'Arc. Charles Kuss. 1893

Afin de maintenir la population d’éleveurs et de bergers sur place, il faut leur proposer d’autres sources de revenus. Plusieurs leviers sont mis en œuvre, sous l’impulsion de certains forestiers dits leplaysiens, entre autres les frères Buffault, Félix Briot, Lucien-Albert Fabre, ou Auguste Calvet. Il s’agit de diminuer le nombre de bêtes à laine au profit des bêtes à cornes, moins dévastatrices sur pour le milieu.

Ces forestiers s’engagent aussi dans l’amélioration pastorale par le financement d’étables pour encourager la production du fourrage indispensable aux vaches l’hiver. Les prairies sont entretenues, drainées grâce à la création et l’entretien de chemins et de sentiers, d’abris, l’établissement d’abreuvoirs et l’entretien des canaux d’irrigation.

Ils soutiennent également le développement des fruitières dans les Alpes et les Pyrénées, sur le modèle ancien des fruitières de Franche-Comté et du Jura.

Les fruitières

« Fruitière : société, association formée pour la confection des fromages, dans le Jura.» (Dictionnaire de la langue française, Le Littré, tome 2, 1873-1874)

Si ces fruitières ne sont pas créées par les forestiers, ils en favorisent l’installation et la modernisation. Elles fonctionnent sur le modèle d’une économie pastorale basée sur le fromage, inspiré par les Vosges, le Jura et la Suisse ; en 1875 dans le Queyras, on trouve déjà trente-huit fruitières qui fabriquaient des fromages bleus, façon Gex et du beurre. La loi de 1882 offre des subventions spécifiques aux fruitières dans toutes les zones de restauration.

Les fruitières sont encouragées à s’équiper de matériels performants, à mieux former les fromagers locaux pour ne plus dépendre des fromagers suisses qui constituent l’immense majorité des fromagers qualifiés à la fin du XIXe siècle dans les Alpes françaises.

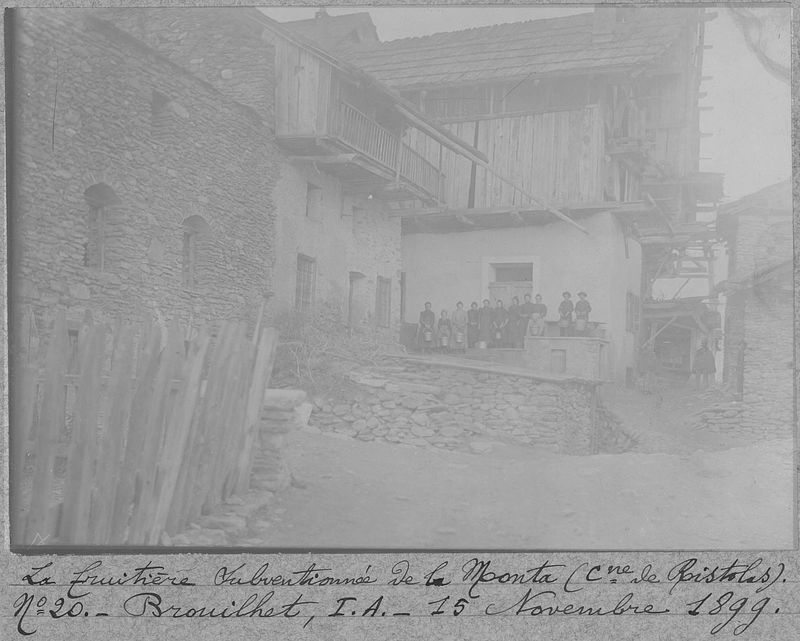

la fruitière subventionnée de la Monta, commune de Ristolas, Brouilhet 1899

À partir de 1875, grâce à un budget venant de l’État et des départements, des fruitières modèles sont créées. Dans les Hautes-Alpes en 1877, quatre sont ouvertes à Ristolas, à Plaine en Champsaur, Orcières et Chapelle-en-Valgodemar, suivies en 1880 par celle de St Laurent en Champsaur. En 1889, à la fruitière de la Chapelle, une machine centrifuge à bras est expérimentée pour faciliter l’obtention du beurre.

Les fruitières-écoles sont créées à partir de 1883. En 1897, onze sont actives et forment chaque année quarante-deux jeunes gens.

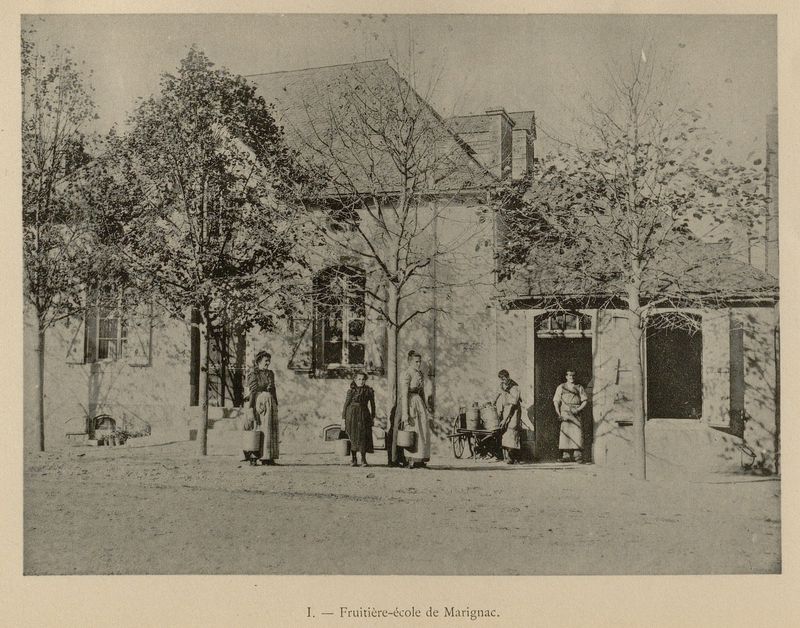

Fruitière-école de Marignac, in "Restauration et conservation des terrains en montagne, Les fruitières de la Haute Garonne" M. Buisson, 1900

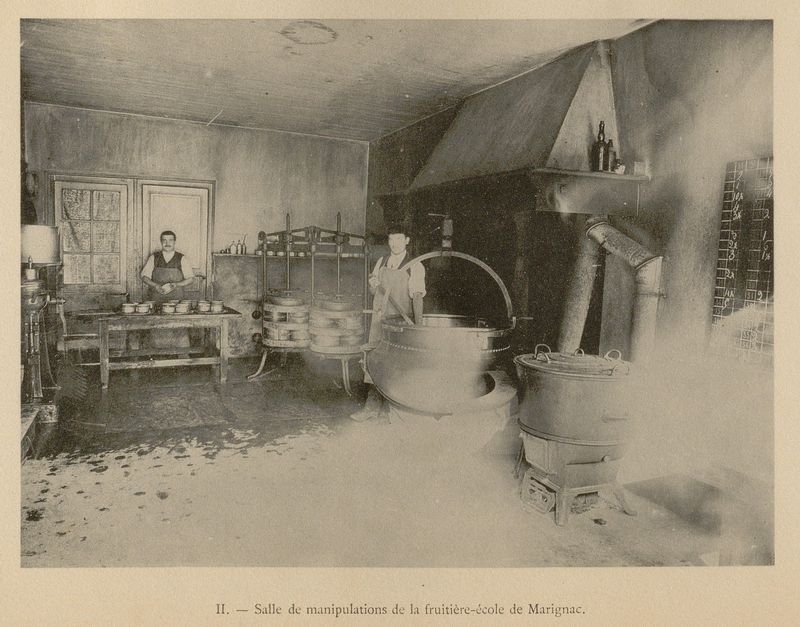

Salle de manipulation de la fruitière-école, in "Restauration et conservation des terrains en montagne, Les fruitières de la Haute Garonne", M. Buisson, 1900

Ce sont des écoles d’apprentissages subventionnées par l’État, installées dans des laiteries ou fruitières exploitées. L’enseignement se déroule sur une année, les candidats de plus de 17 ans sont admis après examen. Des bourses peuvent être attribuées aux élèves. L’enseignement est à la fois pratique, dispensé par un chef fromager, et théorique, donné par l’instituteur de la commune.

Sources bibliographiques

Les alpes françaises. Études sur l’économie alpestre et l’application de la loi du 4 avril 1882 à la restauration et à l’amélioration des pâturages. F. Briot. 1896.

Rapports et délibérations, conseil général des hautes alpes. Août 1889. Améliorations rurales : des fruitières. P. 311 – 319.

L'industrie laitière et les fruitières-écoles dans les Alpes : rapport adressé le 3 avril 1897 à M. le ministre de l'Agriculture / par M. H. Friant.

Exposition universelle de 1900, rapports du jury international, classe 5, enseignement spécial agricole. Tome 1. Léon Dabat.

Répertoire administratif : journal complémentaire du formulaire municipal. Janvier 1888. Tome V, 6e série (page 181. programme de formation et recrutement des fruitières écoles)

Les fruitières fromagères des Hautes-Alpes. Un siècle d’histoire (1850-1950) Philippe Moustier Bulletin de la Société d’études des Hautes-Alpes, 2020, pp.77-100. hal-03165625

Manuel de l’arbre pour l’enseignement sylvopastoral dans les écoles : l’arbre, la forêt et les pâturages de montagne par E. Cardot, 1907.

Reboisement des montagnes, compte rendu des travaux exécutes en 1876, 1877 et 1878. Rapport au ministre de l’agriculture et du commerce. 1880.

Texte rédigé par Pascale Hénaut et Catherine Tailleux (INRAE DipSO)

Pour citer ce texte : Focus Agate : Moins de moutons, plus de fruitières, Pascale Hénaut et Catherine Tailleux (INRAE - DipSO), mai 2025 (https://agate.inrae.fr/agate/fr/content/focus)

Illustrations

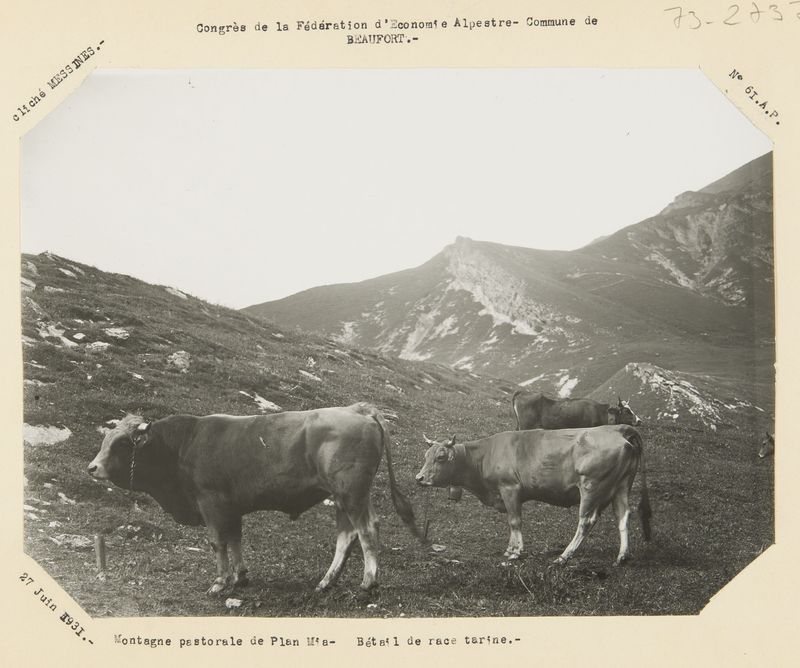

Le bandeau a été réalisé à partir d'une photographie de Jean Messines en 1931 : Montagne pastorale de Plan Mia, traite des vaches au piquet, dans les pâturages lors du congrès de la fédération d'économie alpestre sur la commune de Beaufort.

La vignette a été réalisée à partir d'une photographie illustrant "les fruitières de Haute-Garonne" de Monsieur Buisson, inspecteur des eaux et forêts, 1900 : fruitière école de Marignac 1899.