Reboiser en altitude : du choix des espèces aux "pépinières volantes"

À partir de 1860 mais surtout 1882, reboiser des zones entières des Alpes ou des Pyrénées est une politique nationale organisée par les services de la restauration des terrains en montagne (RTM). Il s’agir de reboiser pour stabiliser les terrains et éteindre les torrents. Reboiser c’est choisir des essences adaptées aux altitudes et conditions en montagne. C’est organiser une production en pépinières volantes ou en vallée pour les essences d’arbres les plus adaptées.

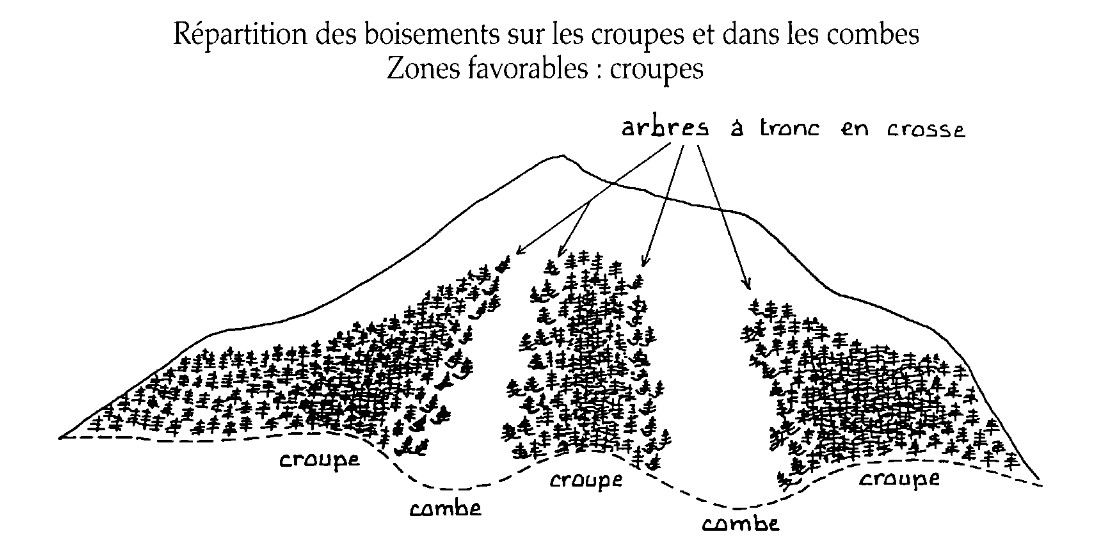

Le choix des zones favorables

Le choix des zones à reboiser doit permettre une bonne implantation des arbres, leur croissance puis leur reproduction naturelle.

La limite de plantation en altitude (limite sylvestre) dépend aussi bien de la continentalité que de la latitude des sites naturels. L’altitude joue bien sûr un rôle sur les températures. La pression barométrique baisse avec l’altitude, à l’origine d’une modification de la concentration en oxygène, du gaz carbonique, de la vapeur d’eau. Le rayonnement solaire (irradiation) y est plus intense ainsi que les variations thermiques. L’orientation des pentes joue aussi un rôle important dans la capacité des arbres à coloniser le terrain.

Les croupes, reliefs arrondis, allongés sans pentes abruptes, sont les premiers sites visés pour le reboisement du fait de caractéristiques favorables : rayonnement élevé, augmentation de la durée de la saison de végétation, démarrage plus précoce de la photosynthèse dans la journée.

Les combes sont souvent des couloirs d’avalanches, il s’y produit des chutes de pierres et ces pentes sont sujettes à l’érosion torrentielle. La durée d’ensoleillement est plus courte et les températures y sont plus basses.

Choix des espèces selon l'altitude

Très peu d’essences sont disponibles pour le reboisement en altitude. Les essences locales sont privilégiées afin de faciliter la survie des plantations.

"Ce n'est que lorsque les terres sont raffermies et le torrent maîtrisé qu'on peut entreprendre le reboisement proprement dit. Pour cet objet, on a dû créer, à proximité des travaux, des pépinières renfermant les essences les mieux appropriées à la nature du sol et du climat. Dans les parties les plus élevées, c'est le pin cembro et le mélèze qui réussissent le mieux ; dans la région intermédiaire, le pin noir d'Autriche convient dans les terrains calcaires, et le pin sylvestre dans les autres ; enfin dans la zone inférieure, c'est aux essences feuillues, comme le chêne et l'orme, qu'il faut donner la préférence. Sur les rampes arides des montagnes du littoral, on s'en tient au pin d'Alep et au pin maritime, qui peuvent résister aux longues sécheresses de la région méditerranéenne. On a souvent recours aussi à diverses espèces d'arbustes et d'arbrisseaux, dont les racines traçantes sont merveilleusement propres à la fixation des terres, et dont la végétation rapide peux donner un premier abri au sol dénudé." J. Clavé, le reboisement des Alpes, février 1881, revue des deux mondes.

Le pin cembro est aussi appelé pin des Alpes. Il se retrouve entre 1400 et 2500 mètres d’altitude. Il est particulièrement bien adapté aux hautes altitudes avec leurs basses températures, rayonnement et ventilations élevées, avec une période de végétation courte.

Roches et pins cembro poussant dessus, Alpes de Haute Provence, Nicolas Sardi, 1893

Le mélèze d’Europe, est un arbre souple et résistant au vent, il est souvent utilisé en complément du pin Cembro en haute altitude. Il ne craint pas la neige n’ayant pas d’aiguilles l’hiver.

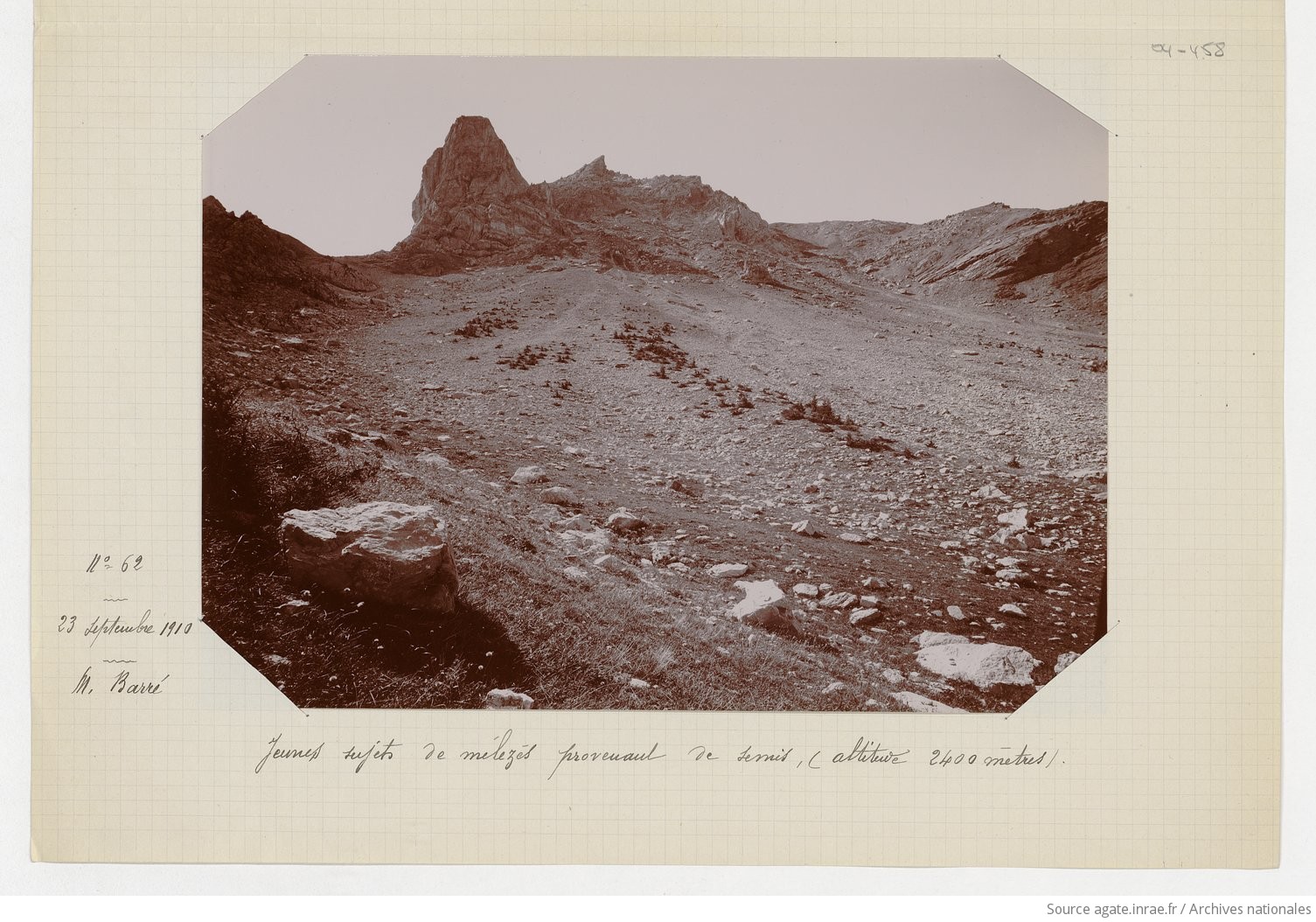

Jeunes sujets de mélèzes provenant de semis, altitude 2400 mètres. Alpes de Haute Provence. Barré. 1910

Le pin noir d’Autriche, très rustique fut importé par les forestiers français à partir des années 1830. Il fut implanté entre autres, en moyenne montagne, en zone calcaire. Il pousse jusque vers 1400 mètres d’altitude.

Plantation de pins noirs de 15 ans, ravin de Pissevin, Alpes de Haute Provence, Cornélis, 1901

Les pins à crochet et les pins sylvestre sont également utilisés pour reboiser en altitude, jusqu’à 2500 mètres. Ces deux espèces s’hybrident assez facilement.

Vue d'ensemble des plantations de pin sylvestre, rive gauche du Merderel, Savoie, 1911, Jean Messines.

Les pépinirères et les opérations de reboisement

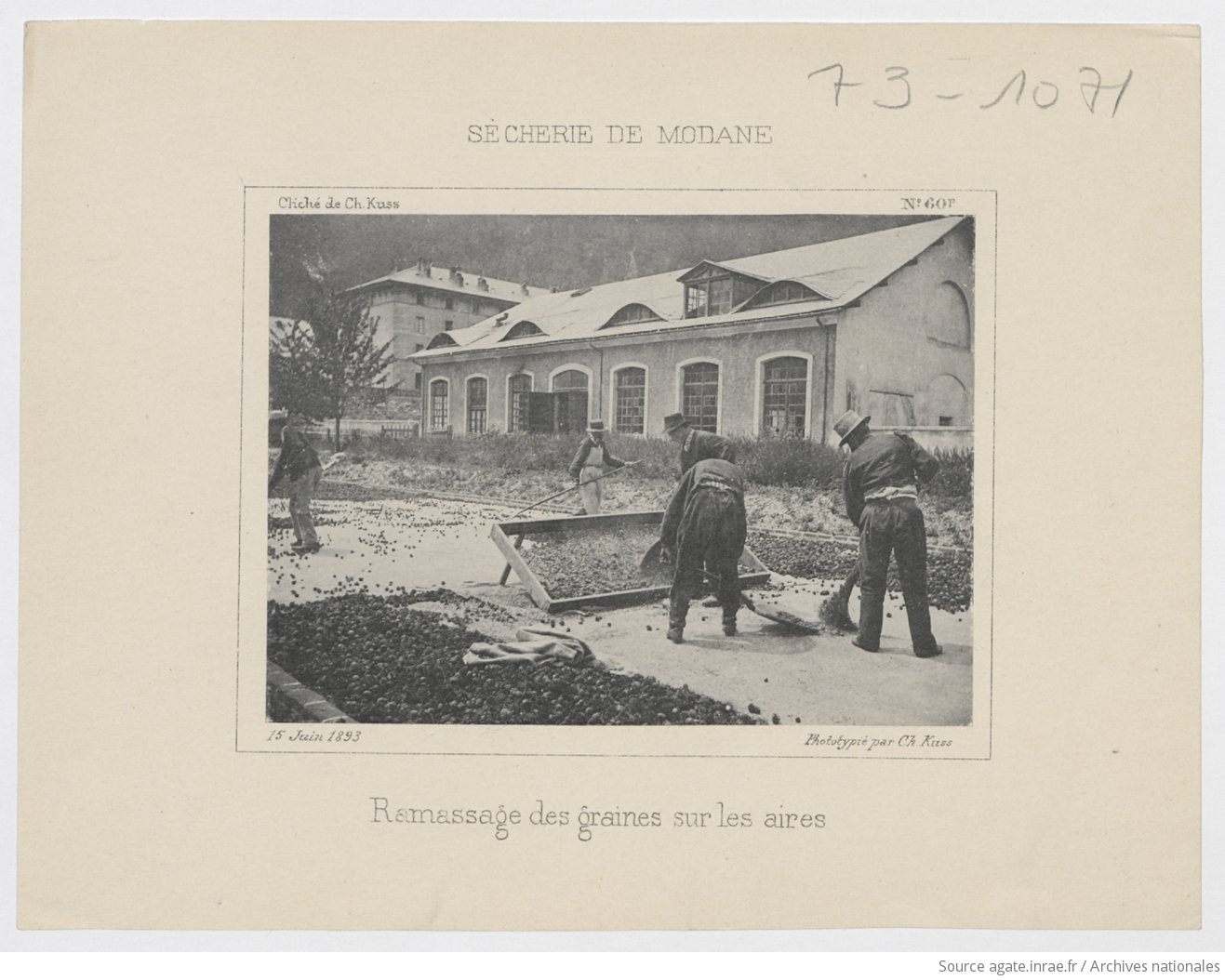

Les graines proviennent soit des six sécheries domaniales soit d’achats à l’étranger auprès de tous les propriétaires de sécheries ou magasins de graines résineuses demeurant à Darmstadt, en Saxe, en Bavière, Bavière rhénane, Wurtemberg, Autriche, Hongrie ou tout autre pays et inscrits sur la liste ouverte dans le bureau du service des reboisements.

Les services RTM favorisent au maximum la production nationale. Les sécheries domaniales ont été créées dès 1861 en Moselle, en Isère, dans le Cantal et dans les Pyrénées orientales et 1862 dans les Hautes-Alpes à Modane et dans l’Ain.

Sècherie de Modane, ramassage des graines sur les aires. Savoie, 1893. Charles Kuss

Des campagnes de ramassage de cônes sont organisées en parallèle pour diminuer la dépendance des services de reboisement aux achats de graines de résineux à l’étranger.

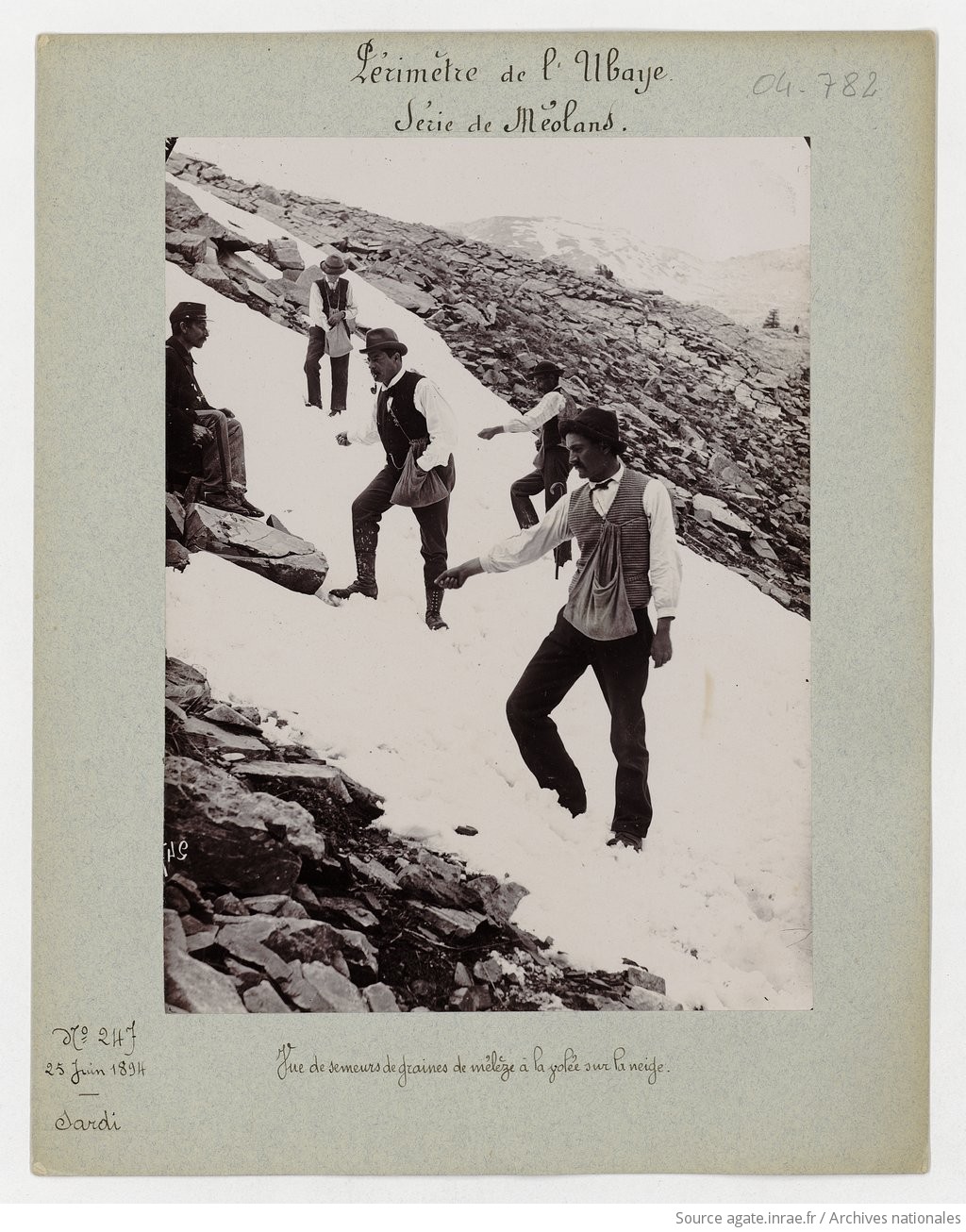

Les semis directs, dont les semis de mélèze sur la neige ont été abandonnés au début du XXe siècle du fait de résultats trop décevants.

Semeurs de graines de mélèze à la volée sur la neige, Alpes de Haute Provence, Sardi, 1894

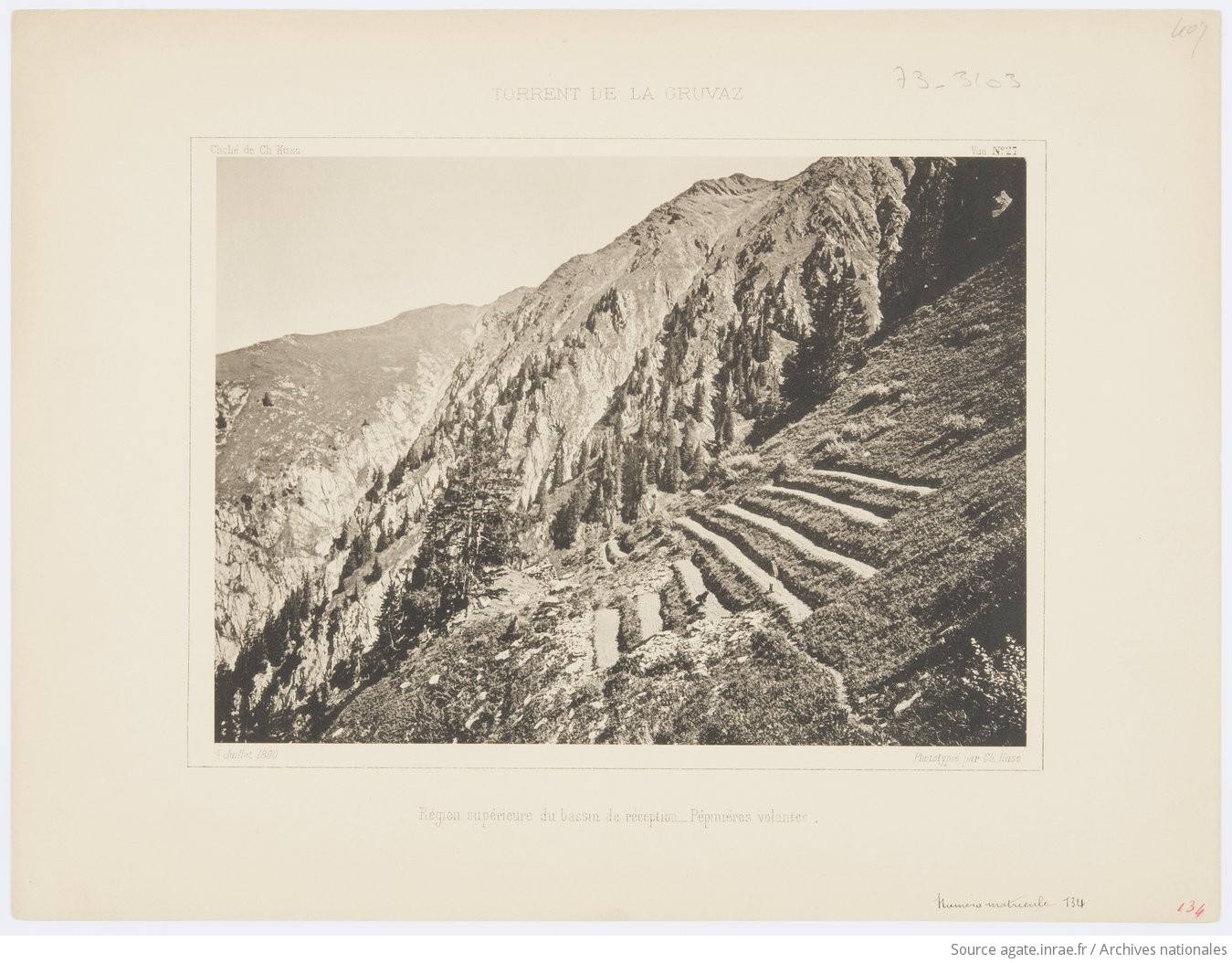

L’ensemble des plants utilisés par la RTM à la fin du XIXe siècle et début du XXe siècle ont été produits dans des pépinières, volantes ou fixes, sur des terrains acquis ou loués par la RTM. Un agent forestier était logé à proximité pour en assurer la surveillance. Les pépinières dites volantes sont implantées sur les lieux à reboiser, elles sont temporaires.

Des centaines de pépinières sont créées sur la seconde moitié du XIXe siècle donc certaines capables de rivaliser avec l’offre privée. En 1875, l’ensemble de ces pépinières couvre 82 hectares et ont produit plus de 19 millions de plants.

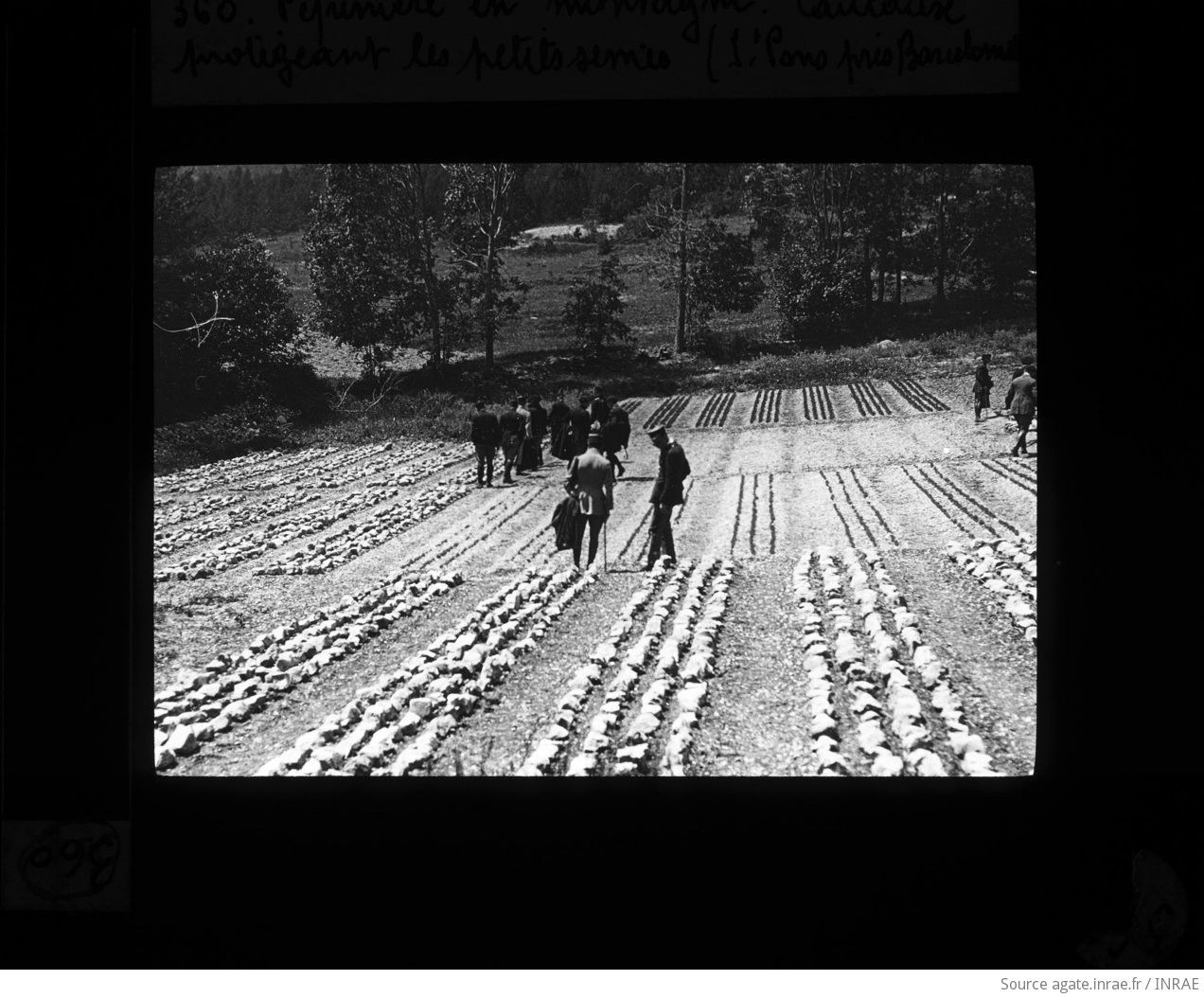

Pépinière en montagne, cailloux protégeant les petits seuils, Saint Pons, Alpes de Haute Provence. s.n. s.d.

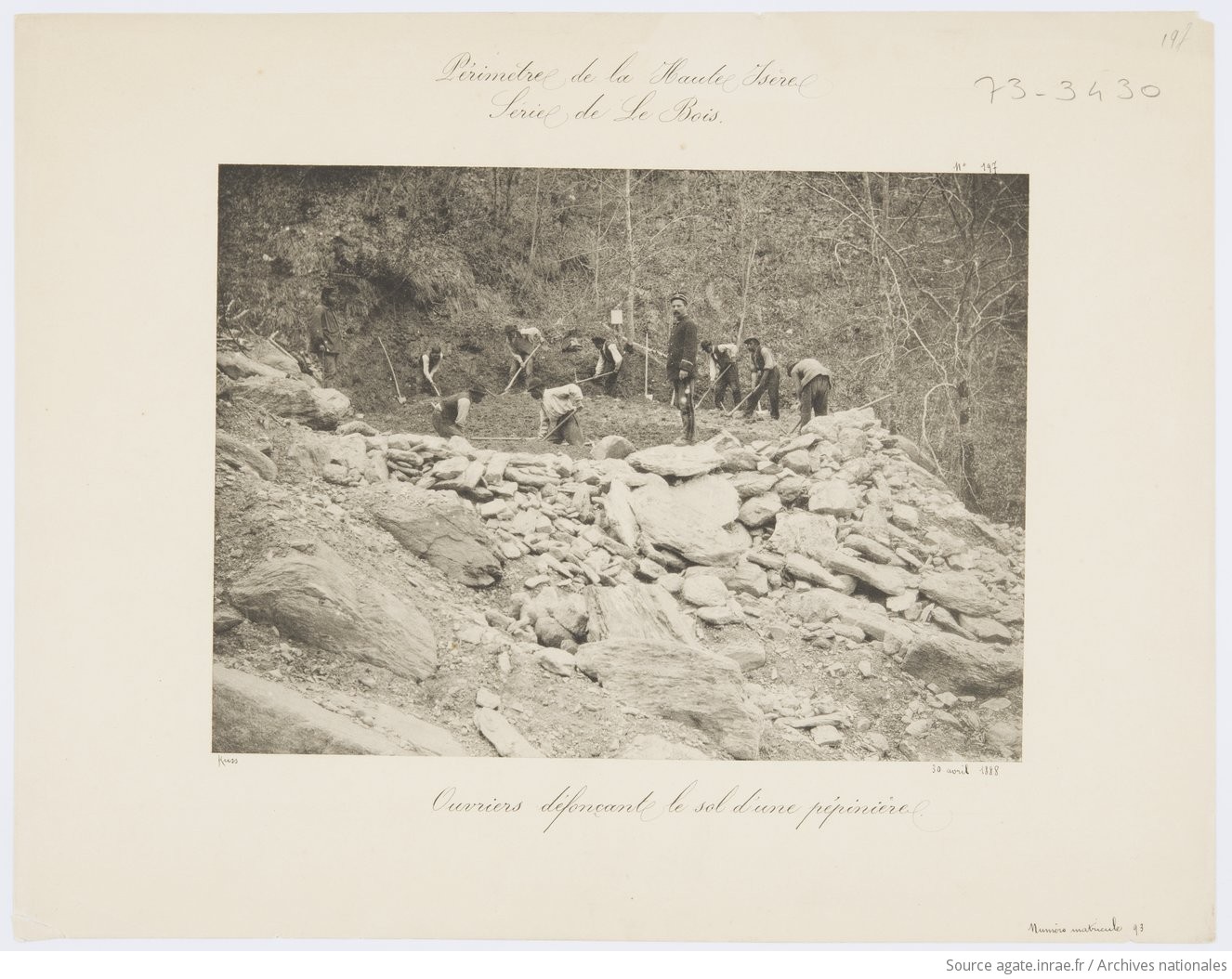

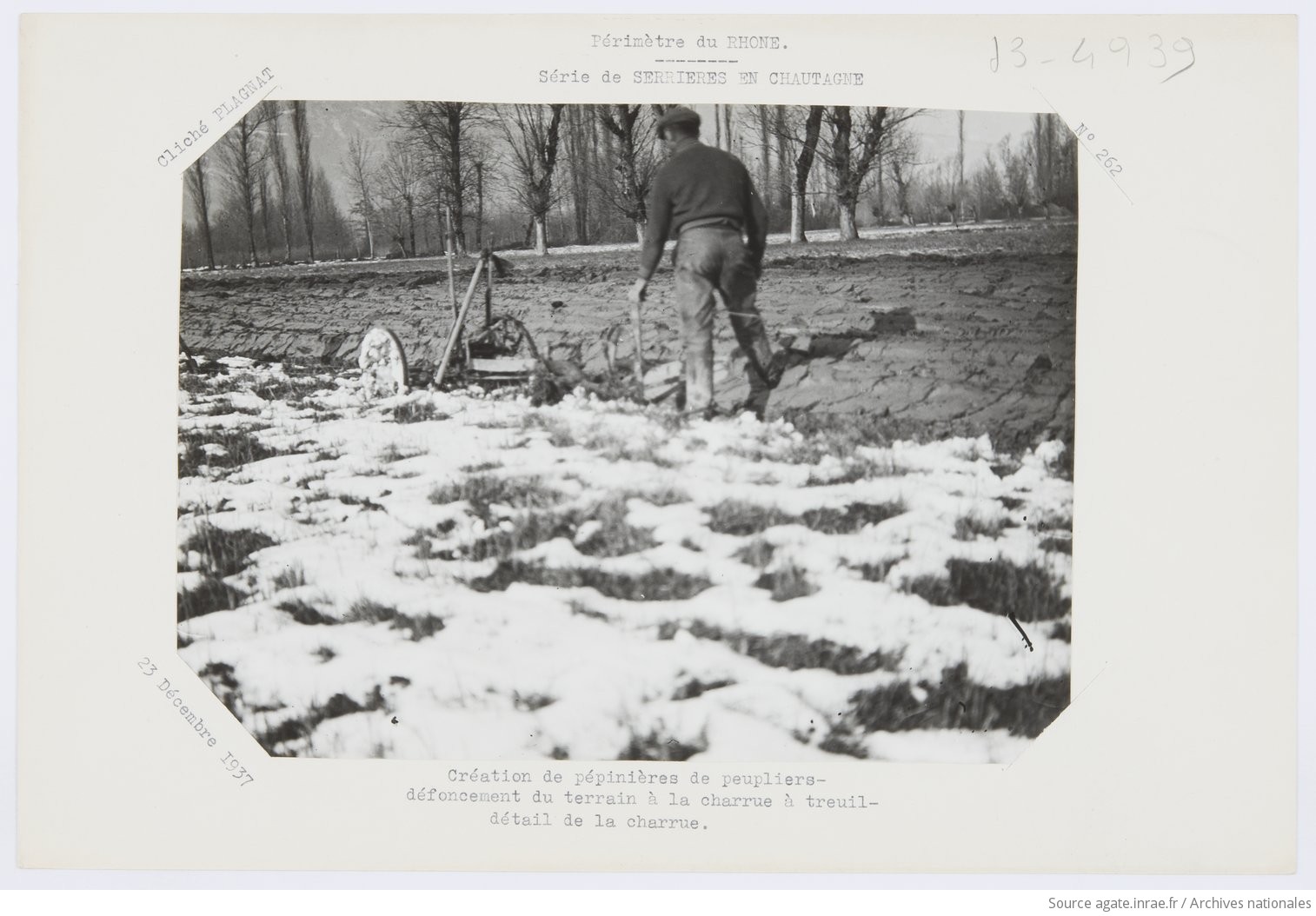

Les pépinières sont organisées en lignes horizontales. Il est d’abord procédé au défoncement de la parcelle, puis aux semis en place. Ces travaux de force ont été facilités par les engins motorisés au XXe siècle.

Ouvriers défonçant à la main le sol d'une pépinière, Le Bois, Savoie, Charles Kuss, 1888

Création de pépinières de peupliers, défoncement du terrain à la charrue à treuil, Serrières en Chautagne, Savoie, Plagnat, 1937

Les plants poussent en pépinières jusque vers 20-25 cm de hauteur, taille atteinte vers trois ans. Cette taille est considérée comme optimale pour la plantation. ll faut également que le diamètre du tronc soit suffisant pour ne pas casser sous le poids de la neige.

Pépinières volantes. Torrent de la Gruvaz. Région supérieure du bassin de réception. Savoie. Charles Kuss, 1890

Pour la plantation, des milliers d’habitants des zones à reboiser ont été embauchés par les services de la RTM pour mettre en terre les plants.

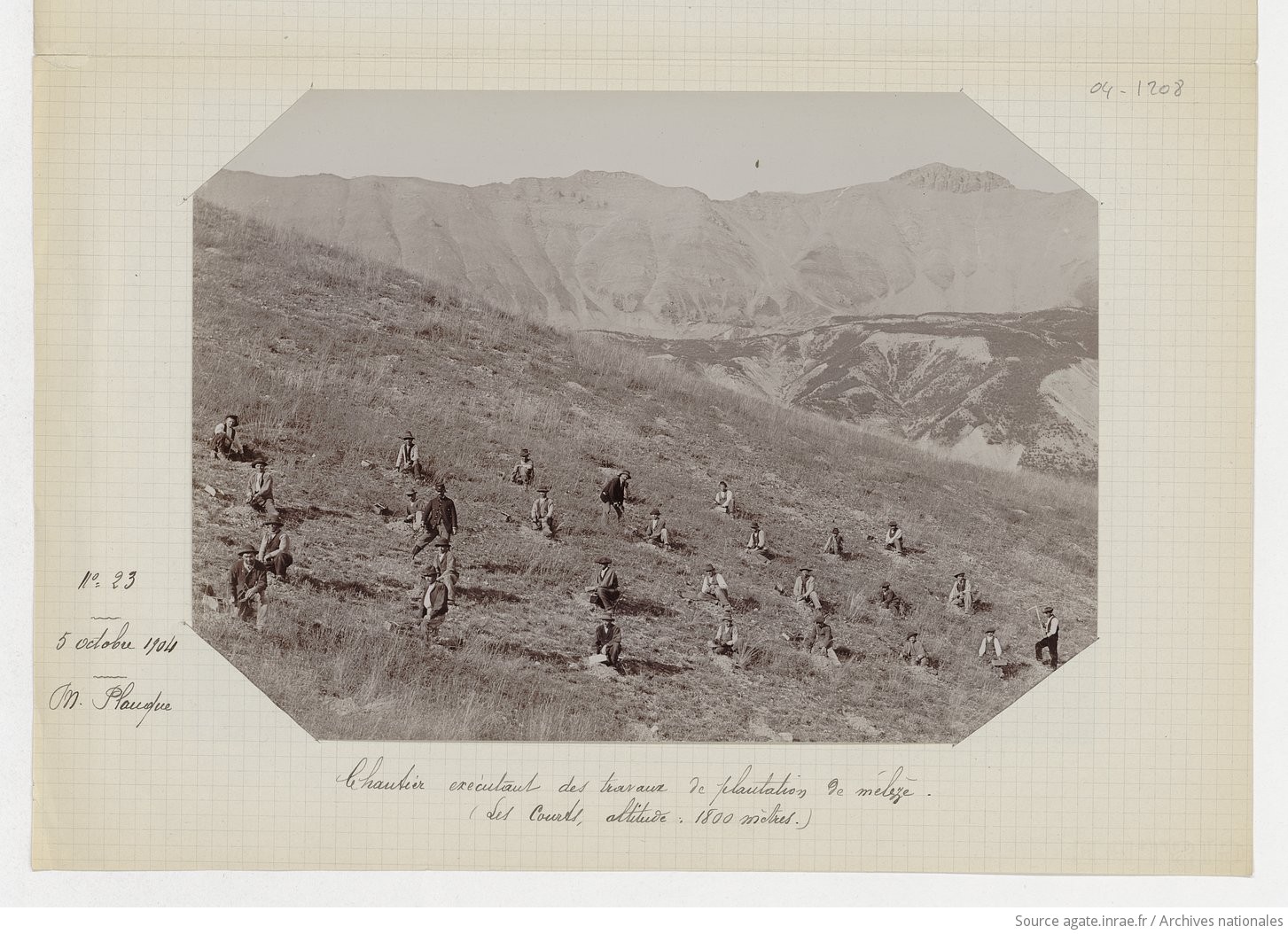

Ouvriers d'un chantier de plantation de mélèzes, Les Cours, Altitude 1800 mètres, Alpes de Haute Provence, Planque, 1904

Et aujourd'hui à INRAE

Dans les années 1970, le Cemagref va entreprendre, avec l’aide de l’INRA et des services forestiers (ONF), des essais d’introduction d’essences « exotiques » pour le reboisement de protection dans les couloirs avalancheux des Alpes et des Pyrénées. La synthèse de ces travaux a été éditée en 2000 aux Éditions du Cemagref.

Le réseau Gen4X (réseau de GENétique FOrestière pour la Recherche et l'eXpérimentation) permet aux chercheurs INRAE de comparer des espèces ou plusieurs unités génétiques d’une même espèce (provenances géographiques, familles, clones) dans des conditions environnementales variées, mais contrôlées dans des dispositifs dits « en jardin commun ».

Depuis la mise en place des premières plantations, dans les années 1960, plus d’un millier de tests ont a été installés sur plus de 2 000 hectares, représentant environ 2,5 millions d’arbres plantés. Une quinzaine d’espèces est actuellement suivie de près : chênes, peuplier, merisier, hêtre et frêne pour les feuillus et pin maritime, douglas, mélèzes, pin sylvestre, sapins, pins méditerranéens, cyprès et cèdres pour les résineux.

Sources bibliographiques

Clavé, J. (1881). Le reboisement des Alpes. Revue Des Deux Mondes. https://www.revuedesdeuxmondes.fr/article-revue/fevrier-1881-3/

Mullenbach, P. (2000). Reboisements d’altitude. Cemagref Éditions. https://agate.inrae.fr/ark:/12148/bpt6k1098284h

Texte rédigé par Pascale Hénaut (INRAE-DipSO)

Pour citer ce texte : Focus Agate : Reboiser en altitude, Pascale Hénaut (INRAE-DipSO), avril 2025. https://agate.inrae.fr/agate/fr/content/focus

Illustrations

Le bandeau a été réalisée à partir d'une photographie Charles Kuss, 1893 : Défoncement d'une pépinière, torrent de la Grollaz.

La vignette a été réalisée à partir d'une photographie de Billecard, 1899 : La Bâtie Neuve, pépinière volante de pin cembro, périmètre de Durance-Luye.