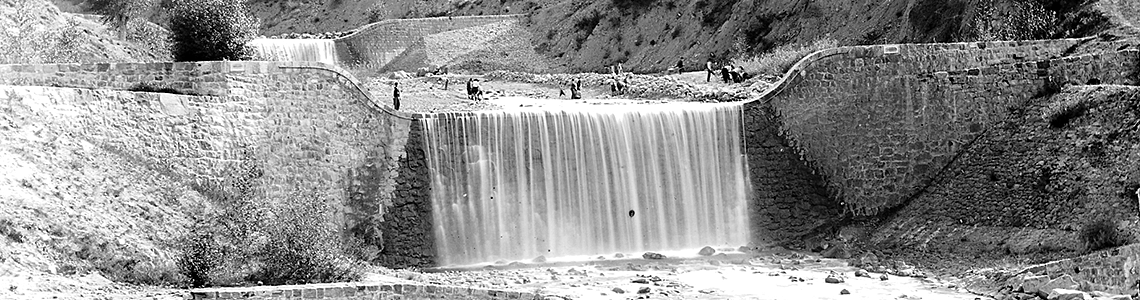

Restauration des terrains en montagne

Se protéger des risques naturels a toujours été une préoccupation des habitants des montagnes et des vallées. Provenant principalement des Archives Nationales, cette collection photographique illustre les travaux titanesques réalisés dans ce but par l’ancienne Administration des Eaux et Forêts.

« Restaurer la montagne », « éteindre les torrents », reboiser constituent toujours les missions des forestiers, depuis le XIXe siècle. Prévenir les risques naturels gravitaires en montagne reste d’actualité : les inondations, crues, laves torrentielles, glissements de terrain, chutes de blocs et avalanches n’ont pas disparu ; les équipes des services de restauration en montagne s’emploient à aménager, reboiser les versants et à réparer, conserver et améliorer les ouvrages mis en œuvre par leurs prédécesseurs.

Aujourd’hui, des scientifiques d’INRAE conduisent des recherches sur les risques naturels, les ouvrages hydrauliques, l’érosion, les barrages et les digues. Pour l’ensemble de ces acteurs, pouvoir accéder à ces archives est indispensable ; autrefois dispersées, pas ou peu numérisées et valorisées, ces milliers de photographies sont maintenant proposées au plus grand nombre.

Ces données scientifiques et techniques de grande valeur constituent une mémoire du risque exceptionnelle, qui intéresse les habitants, les collectivités, les professionnels et ce dans le contexte du changement climatique qui affecte particulièrement les massifs montagneux.

Actuellement, les services de restauration des terrains en montagne (RTM), créés au sein de l'ONF (Office National des Forêts), sont chargés de maintenir l'efficacité des dispositifs de protection domaniaux et de prêter leur concours aux services déconcentrés de l’État et aux collectivités locales pour différentes actions de prévention des risques naturels.

Pour en savoir plus

- https://agriculture.gouv.fr/la-restauration-des-terrains-en-montagne-rtm

- https://www.onf.fr/onf/+/656::la-restauration-des-terrains-en-montagne-avec-lonf.html

Aujourd’hui à INRAE